Lesedauer: 5 Minuten

Hochschule Schmalkalden (HSM)

Auf dem Holzweg? Über den Werkstoff und Computersimulationen von Furnier.

Was läge einer Hochschule in Südthüringen näher als die Forschung am Material Holz, bildet dieses doch einen Großteil ihrer natürlichen Umgebung und ist ein wichtiger Teil der regionalen Industrie? Als Werkstoff hat Holz kaum etwas an Relevanz verloren: Es ist ein hochwertiger, nachwachsender Rohstoff, der einerseits robust und günstig, andererseits vielseitig einsetzbar ist. Auch wenn Holzprodukte hochgradig verbreitet sind, ist das Wissen um den Werkstoff und die komplexen Herausforderungen seiner Verarbeitung eine Mangelware. Dabei gibt es hier viel zu entdecken.

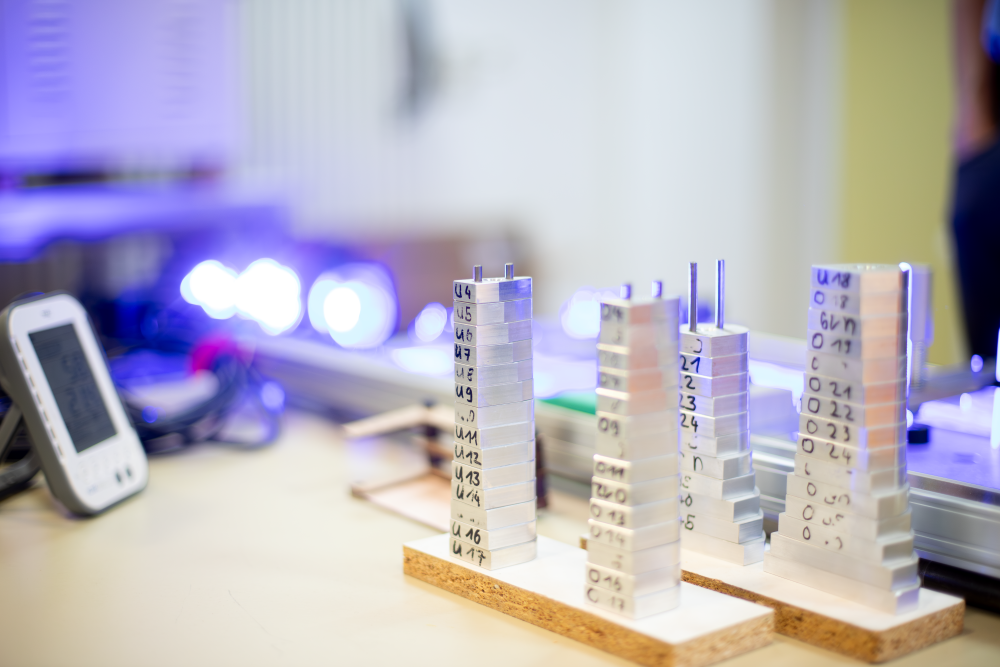

Im Unterschied zu Vollholz bestehen Furnierlagenholzprodukte aus dünnen Holzblättern, die verklebt und unter hohem Druck verpresst werden. Um Produkte wie Stühle oder edle Dekorflächen im Fahrzeuginnenraum zu fertigen, bedarf es einigem Aufwand und Kenntnis im Umgang mit Holz. Bislang beruhen viele Fertigungsschritte noch auf Erfahrungswissen: Hier können Projekte wie FurForS ansetzen und das Verständnis des Werkstoffs Furnier vertiefen.

Der lange Weg des Holzes

Unter Furnier versteht man 0,1 bis 7 mm dünne Blätter, die unter Verwendung unterschiedlicher Verfahren vom Stamm abgetrennt werden und die unter anderem als Lagen von Formteilen zum Einsatz kommen. Furnierblätter werden hierbei geschichtet, verklebt und verpresst: Nicht nur entstehen so robuste Bauteile, durch die Ausnutzung genuiner Eigenschaften der Furnierblätter können Parameter wie Flexibilität und Festigkeit gezielt in die Konstruktion eingebracht werden. Hier ist das Wissen um die Eigenschaften der Furnierblätter und ihrer Komposition entscheidend.

Da für die weiteren Verarbeitungsschritte nur Hölzer mit höchster Qualität Verwendung finden können, ist bereits die Auswahl der passenden Bäume der erste wichtige Schritt. Störungen im Holzbild, der Maserung, müssen vermieden werden. Die Stämme werden zunächst entrindet und meist gewässert bzw. gekocht. Ist das Material so bearbeitbar geworden, kann der Stamm im nächsten Schritt gemessert, geschält oder gesägt werden. Allen drei Verfahren ist gemein, dass durch die Belastung Strukturveränderungen im Holz bewirkt werden – unter anderem winzige Fissuren –, die bei allen späteren Verarbeitungsschritten des Materials bedacht werden müssen.

Struktur & Mechanik

An diesem Punkt setzt die Forschungsgruppe Strukturmechanik an: Was passiert im Holz durch den Einfluss verschiedener Faktoren wie Feuchtegrad- und Temperaturänderungen? Dabei ist es sinnvoll, nicht von den Lagenbauteilen – also gefertigten Komponenten aus mehreren Furnierlagen – auszugehen, sondern zunächst das einzelne Furnierblatt und die Effekte zu verstehen. Die so gewonnenen Erkenntnisse können dann die Grundlage für eine Beschreibung der komplexen Charakteristik verbundener Schichten oder ganzer Lagenbauteile bilden. Der Zusammenhang und die wechselseitige Beeinflussung der Furnierlagen mit verschiedenen Eigenschaften macht diese Beschreibung zu einer komplexen Herausforderung.

Die beiden Seiten des Furniers reagieren unterschiedlich auf Feuchte: Durch die Fissuren verändert sich der Feuchtetransport innerhalb des Holzes und damit die Vorgänge des Quellens und Schwindens auf den beiden Seiten. Eine Folge ist die Verkrümmung des Furniers. Hinzu kommt der strukturmechanische Faktor der Faserrichtung des Holzwachstums: Durch verschiedene Anordnungen der Blätter, quer oder parallel, lassen sich Eigenschaften wie Flexibilität oder Festigkeit in der Kombination verschiedener Lagen der Furnierblätter steuern. Dieses Verständnis strukturmechanischer Effekte verschiedener Umweltfaktoren kann dann wiederum in die Konstruktion der Produkte einfließen und die kompositorische Ausrichtung der Lagen anleiten.

Um die Verarbeitung von Holz weiter zu optimieren, bemüht sich das Team um Professor Dietzel im Projekt FurForS um eine Berechenbarkeit des strukturmechanischen Verhaltens des Furniers. Einerseits sollen die existierenden numerischen Modelle um die Spezifika der Furniere erweitert und andererseits relevante Parameter der Formstabilität identifiziert werden. Neben Professor Dietzel sind Dr.-Ing. Dennie Supriatna und M.Eng. Daniela Pachatz Teil der Forschungsgruppe, die im Projekt zudem mit dem Dresdner Institut für Naturstofftechnik der TU sowie der Kreutzfeldt GmbH & Co. KG und der GbR Lie-Design kooperiert.

Foto: HSM

Neue Köpfe

Seit letztem Oktober hat Professor Ralf Martin Kramer die Professur für „Elektronische Schal tun gen“ an der HSM inne. Nach seinem Studium der Elektrotechnik und einigen Jahren in der Industrie promovierte er 2015 bis 2020 zum Thema „Sigma Shift-Keying (SSK): Theoretische und experimentelle Untersuchung eines digital rauschmodulierten Übertragungssystems“ bei Professor Horst Bessai an der Universität Siegen.

Stellenangebote

Professur für Drives – Elektrische Maschinen und Antriebe

Projektmanager / Transferscout (m/w/d) Hochschulkooperationen & Tandemprofessuren

Mitarbeiter (m/w/d) in der Prüfungsverwaltung

… und viele mehr

Aktuelle Forschungsvorhaben

EUV-4-LITHO – Spektroskopie und Analyse von Komponenten für die EUV-Lithografie und EUV-Maskeninspektion

Durch die Carl-Zeiss-Stiftung gefördertes Kooperationsprojekt der HSM mit der MU Warschau und der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt

Verantwortlich an der HSM: Prof. Christian Rödel (Professur für Physik und Angewandte Lasertechnik)

Veranstaltungen

14.06.2025 | 10:00 Uhr – 14:00 Uhr | Campus

Hochschulinformationstag

16.–20.06.2025 | Campus

20. Schmalympische Spiele

25.06.2025 | 18:00 Uhr – 19:30 Uhr | Aula

Antrittsvorlesung Prof. Dr. Konotop

(Fakultät Elektrotechnik) und

Forschungssemesterbericht Prof. Dr. Dr. Urban

(Fakultät Informatik)

Throwback

FDM-HAWK

Das Thema Forschungsdatenmanagement gewinnt auch für die Hochschule Schmalkalden zunehmend an Bedeutung. Dr. Peer Fehling und Sandy Korb, Dezernatsleiterin des Bereichs Forschung und Transfer, stellten die Projektfortschritte vor und kartierten mögliche Wege, um das FDM nachhaltig zu etablieren und an die Bedürfnisse der Forschenden anzupassen.

Forschungsdaten sind ein elementares Gut in der Wissenschaft, und es macht Sinn, diese Daten – wo möglich – mit der Forschungscommunity zu teilen. Hierfür bedarf es aber Vorkehrungen, die von der Aufbereitung der Daten über passende Formate bishin zum Speicherplatz und Aspekten des Datenschutzes reichen. Zugleich lässt sich das FDM in vielen Hinsichten mit den Prinzipien guten wissenschaftlichen Arbeitens verbinden.

Hochschule Schmalkalden

Blechhammer

98574 Schmalkalden

Webseite: www.hs-schmalkalden.de